和紙のQ&A:和紙の定義とは?

2017年09月23日

*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

物事の内容や意味を他と区別できるように、明確に限定するときに用いる「定義」。

では「和紙の定義」とはいったいどんなものでしょうか。

和紙を定義するきっかけ

そもそも「和紙」という言葉は、西洋から入ってきた洋紙と区別するためにつけられました。つまり当時「日本国内で手漉きされていた紙」が和紙の定義として最も古いものになります。

明治以降の改革で和紙の機械化が進められ、和紙原料以外にパルプ(洋紙の主原料)などの木材原料も使われるようになりました。そのため今度は「手漉き・機械漉き」「国産原料・海外産原料」「純粋な和紙原料のみを使用しているか」なども区別する必要が出てきたため、定義が時代背景や考え方よって徐々に変化していきました。

※和紙原料とは?:楮(こうぞ)・三椏(みつまた)・雁皮(がんぴ)の靭皮繊維(じんぴせんい)が主な原料です。そのほかにも、麻、わら、桑、竹なども使われることもあります。

日本における和紙の定義

現代における「和紙の定義」として、日本工業規格(JIS)では以下のように定義しています。このJISにおける和紙の定義は、非常に含みのある表現であることが分かります。文面通りに解釈すれば、手漉き・機械漉きに関わらず、和紙原料100%で漉かれた紙も、洋紙原料の紙も、そして両者を混ぜて漉かれた紙も、ひとくくりに「和紙」と呼んでも問題ないことになります。このため、市場には和紙本来の風合いとは異なる製品も「和紙」として販売されており、和紙の定義について調べられた方も多いのではないでしょうか。

我が国で発展してきた特有の紙の総称。手漉き和紙と機械漉き和紙とに分類される。本来は、コウゾ、ミツマタ、ガンピなどの靭皮繊維にねりを用い、手漉き法によって製造された紙を指したが、近年では、パルプを原料として抄紙機で抄造されたものも含む。

(紙・板紙及びパルプ用語(JIS P0001)1998年より)

弊社が定めた和紙の定義

ちなみに、もしお客様から和紙の定義は?と聞かれたら「和紙原料を使って、日本国内で手漉き・機械漉きされた紙のこと」とお伝えします。もっと厳密にいえば「国産の和紙原料100%を使って、薬品など使わず(靭皮繊維を傷めずに)手漉き・機械漉きされた紙のこと」となります。機械漉きも元をたどれば、手漉き職人さんが作り上げたものだからです。

和紙の定義は捉え方や考え方によって人それぞれ異なります。まずは「色んな考え方がある」ということを知って頂けたら嬉しいです。

※参考記事:

和紙と洋紙の明確な違いを、原料と歴史から詳しく解説。

岐阜県美濃市でつくられる美濃和紙では、明確な定義が定められています。美濃和紙の歴史と魅力について解説。

和紙のよくある質問 一覧へ戻る

著者/この記事を書いた人

浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)

浅倉敏之

石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

インテリア 和紙アートパネル事例(AP_11)を追加しました。

2017年09月22日

いつもご覧頂き誠にありがとうございます。

本日新たに和紙アートパネル事例を追加しました。

実や葉など全て和紙で製作した植物と、一輪挿しアートパネルを組み合わせた新しいご提案です。下記リンクよりご覧頂けます。

和紙アートパネル製作事例11(AP_11)

■寸法:グリーンの植物が入ったパネル/W110mm×H575mm×T7mm、赤い実の植物が入ったパネル/W100mm×H910mm×T7mm

■仕様:墨染め楮紙、ラメ入り樹脂ライン

和紙ブーケ・花束(トルコ桔梗)製作事例を追加しました。

2017年09月02日

結婚記念日のプレゼントとしてご依頼頂いた事例を追加しました。

優しい色合いのトルコ桔梗や、特徴的な形のモンステラの葉などを和紙で表現。

結婚式で使用したブーケをもとに制作した、お客様オリジナルブーケです。

淡いピンクと白いトルコ桔梗の和紙ブーケ(BQ_16)

■ご用途:結婚記念日(紙婚式)プレゼント

■和紙の花について:

土佐和紙(高知県)をはじめとした国産和紙を使用して作られた花や葉。

和紙の良し悪しが仕上がりに影響するため、素材作りから染色、加工、アレンジメントに至るまで全て自社一貫制作でおこなっています。和紙の花は枯れる心配がなく、いつまでも美しく咲き続けます。

結納水引リメイクパネルの事例(MR_17)を追加しました。

2017年08月26日

本日、結納水引リメイク品の製作事例を追加しました。

飾られる空間のイメージに合わせて、ベース部分はブラウンとベージュのツートンカラーに。デザインには横に走るラインが盛りあがっており、平面になりがちな和紙に変化が生まれています。日中の自然光ではシャープに、夜間は照明で暖かみのある印象と、様々な表情を見せてくれるリメイク品に仕上がりました。

下記リンクより、どうぞご覧ください。

水引リメイクパネル製作事例17(MR_17)

■寸法:W700mm×H200mm×T19mm

■仕様:漆染め楮紙、生成り楮紙、本金、樹脂デザイン、水引マグネット取付タイプ

※壁面に縦横どちらでも設置可能

結納水引リメイクパネルの事例(MR_16)を追加しました。

2017年08月24日

本日、結納水引リメイク品の製作事例を追加しました。

藤の花を連想させる美しい紫色の結納水引リメイクパネルには、末永くお使い頂ける様に耐光性のある染料で染色を行いました。下記リンクより、どうぞご覧ください。

水引リメイクパネル製作事例16(MR_16)

■寸法:W650mm×H170mm×T19mm、角タイプ/W170mm×H170mm×T19mm 3点

■仕様:墨染め楮紙、本金、樹脂デザイン、顔料グラデーション染め、水引マグネット取付タイプ

※壁面に縦横どちらでも設置可能

和紙のQ&A:和紙のメリット・デメリットを教えて下さい。

2017年08月16日

*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

和紙について、知っているようで意外と知らない方もいるかもしれません。そこで今回は、代表的な和紙のメリット・デメリットについて、詳しくご紹介いたします。「和紙にこんな機能があったんだ!」と新たな発見があるかもしれませんよ。

はじめに

今回ご紹介する内容は、和紙原料100%を使用した伝統的な和紙の特徴をまとめたものです。市場には様々な和紙が販売されているため、全ての和紙に当てはまるとは限りません。市場で販売されている和紙の裏話については、こちらの記事「和紙と洋紙の違いが分かりにくいのはなぜですか?」をご覧ください。

和紙のメリット

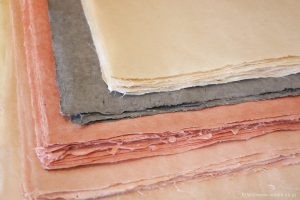

和紙はその強靭さと独特の風合いから、古くから人々に愛されてきました。長い繊維が織りなす和紙は、薄くても丈夫で、様々な用途に活用されています。

- 素材感の良さ

長い繊維が絡み合って出来た和紙には、温かみのある表情や手触りの良さがあります。3大和紙原料「楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)」それぞれに特徴があり、見る人を和ませます。

- 高耐久

強靭な繊維を持つ和紙には、1000年以上の保存に耐えるものもあります。和紙の持つ柔軟性や経年による変化が少ないことから、国内外問わず、重要無形文化財や絵画の修理修復などにも使われています。

- 染色や加工に耐えうる強靭さ

和紙は水を含ませながら行う染めや折りなど、様々な加工が出来るので表現の幅が広がります。

一方洋紙はパルプを主原料としているため繊維が短く、特に水を使った加工を行うとボロボロになります。

- 紫外線・赤外線カット効果

光が透過する際に和紙の繊維で乱反射がおこるため、「紫外線」を90%前後カットする効果があります。また、肌に感じる熱さの光線「赤外線」も80%前後カットするので、和室の障子は夏を涼しく過ごすため、理にかなっています。

- 調湿・空気浄化作用

和紙には湿気が多い時には吸収し、乾燥しているときには放出する自然の調湿効果があります。また、和紙繊維がフィルターの役割を果たし、花粉やホコリなどを吸着。消臭作用もあり、自然の力で快適な室内環境をつくります。

和紙のデメリット

原料の種類や産地、配合比率によって内容や程度は様々です。たとえば、洋紙原料を使った和紙の場合は、繊維の脆化が顕著にみられます。

- 価格が高い

原料が高価であること。下処理などにかかる手間や時間、洋紙のように量産が難しいことなどから、和紙は高価なものになります。ちなみに市場に出回っている安い和紙は、原料にパルプが多く使われた洋紙に近い和紙です。

- 印刷などをした場合、色の発色が悪い

和紙の白無地は真っ白ではなく、原料由来の生成り色(きなりいろ)の為、正確な色表現が難しいと言われています。またインクなどが染み込むため滲みやすく、細かな描写も不向きです。そんな中、現在では写真やポスター印刷に適した和紙も開発されており、海外のアーティストからも高い評価をうけています。ちなみに、レーザープリンターでは概ね綺麗に印刷出来ます。ただ、和紙は洋紙よりも紙粉(紙繊維)がでるため、トナー回収ボトルが通常よりも早く交換時期を迎える可能性があります。

- カビや虫食いに弱い

和紙に限ったことではありませんが、湿気の多い場所に長期間放置しておくとカビが発生する可能性があります。

また、良質な原料で作られた和紙は害虫にとっても美味しいようで、虫食い被害にあうこともあります。風通しの良いところに保管したり、桐箱や桐たんすに入れておくと害虫予防になります。

今回、和紙の魅力と、その一方で知っておくべき注意点についてご紹介しました。和紙は、古くから日本の文化を支えてきた伝統的な素材でありながら、現代のライフスタイルにも溶け込む多様な可能性を秘めています。用途に合わせて和紙を選ぶことで、あなただけの空間を、より豊かで心地よいものにすることができます。

※参考記事

機能性だけではない「和紙の魅力」についてご紹介しています。

和紙のよくある質問 一覧へ戻る

著者/この記事を書いた人

浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)

浅倉敏之

石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

和紙のQ&A:和紙同士の接着で、シワやベコベコにならずきれいに、かつ強力に接着できるものを探しています。

2017年08月15日

*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

和紙の厚さや種類、使用する接着剤によって変わるため、一概には言えませんが、簡易的であれば「スプレー糊」、最も安心なのは「障子糊(でんぷん系接着剤)」がよいです。素材については、和紙に似せた洋紙も出回っているので、使用する前に確認が必要です。

よく聞かれるボンドについては、見えない部分や厚手の和紙(塗っても裏面から染み出てこない厚さがあるもの)であれば問題ありません。

ただし、光沢が出て和紙の質感を損ねてしまったり、熱を発するランプシェード等に使用すると、縮みや変形の原因となり不向きです。もしランプシェードに使用する場合には、熱を逃すような作りにして、本体の和紙部分にも十分な厚さのものを使用すれば歪みにくくなります。

接着剤の種類と特徴について

和紙が波打ってしまう原因は「水分」です。

和紙は水分を吸収すると膨張し、乾くと縮まろうとします。

使用する和紙や接着剤の種類(含まれる水分量など)によって、波打ち度合は変わります。下記に一般的な4つの接着剤「スプレー糊・障子糊・スティック糊・ボンド」を使用する際の利点と欠点をまとめました。

スプレー糊

- 利点

広範囲を塗布することが出来る。

スプレー糊の種類によって、接着力の強度を選ぶことが出来る。

- 欠点

細かな部分の接着が不向き。

経年により変色する可能性があり、貼り換えなども出来ない。

- 貼り直し

△(糊の種類によっては、可能なものもある)

障子糊(でんぷん系接着剤)

- 利点

濃度を調整することで、様々な用途に使える。

水を与えることで、貼り換えなども可能。

- 欠点

乾くまで接着力が今一つ。

濃度を水で調整できる反面、糊作りが大変。

- 貼り直し

◎(霧吹きなどで水を与えることで剥がせる)

スティック糊

- 利点

水分量が少ないため、ベコベコになりにくい。

- 欠点

乾くまでの接着力が今一つ。

広範囲を行う場合の作業性が悪い。

- 貼り直し

×(一度乾いてしまうと剥がせない)

ボンド

- 利点

厚手や凹凸のある和紙でも強力に接着することが可能。

- 欠点

透明感が出て素材の良さが損なわれる。

熱源のある場所に使用すると変形する可能性がある。

粘度が高く乾燥も比較的早いため、広範囲に塗布する際には水や薄めた障子糊などを希釈する必要がある。

- 貼り直し

×(一度乾いてしまうと剥がせない)

弊社では、でんぷん糊を主に使用していますが、作る物によってはボンドや混合糊(ボンドとでんぷん糊を混ぜたもの)を使うこともあります。

はじめて行う場合、まずは失敗してもよい和紙と、身近にある糊で試してみてください。失敗を恐れずおこなうことが良い経験になり、応用の仕方が学べます。ぜひ和紙と会話しながら、より良い方法を見つけて下さいね。

和紙のよくある質問 一覧へ戻る

著者/この記事を書いた人

浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)

浅倉敏之

石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」で、弊社の創作和紙が使用されました。

2017年08月02日

現在放送中のNHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』で、弊社の創作デザイン和紙が使われました。放送回は既にすぎておりますが、第28話の「死の帳面」の帳面表紙部分です。29話、30話にも少し映っています。

- 番組名 大河ドラマ「おんな城主 直虎」

- 放送局 NHK 総合

- 放送日 毎週日曜日放送中

- 時間 20:00~

※創作和紙とは、国産和紙に染色や加飾を加えたオリジナル和紙の総称です。

全て自社にて企画・制作を行うこれらの創作和紙は、シンプルなものから独自の加工法による技術・デザイン性の高いものまで全て人の手によって一つ一つ心を込めて制作しています。

和紙のQ&A:和紙にも縦目横目はありますか?

2017年08月01日

*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

流し漉き

日本の伝統的な和紙。その魅力は独特の風合いや質感にあります。そんな和紙ですが、実は洋紙と同じように紙の目(縦目と横目)が存在します。

なぜ縦目と横目が生まれるの?

紙の目が生まれる理由は、製造過程で繊維が一定方向に揃うためです。これは洋紙も和紙も同じです。

手漉き和紙には大きく分けて「流し漉き」と「溜め漉き」という2つの製法があります。紙の目は、このうち「流し漉き」によって作られた和紙にのみ現れます。

紙漉き2つの技法

流し漉き(ながしずき)

漉き舟に入れた和紙の紙料液を簀桁(すけた)ですくって、縦横に動かし繊維を絡み合わせながら漉く日本固有の方法。その際、余分な紙料液を簀桁の前面に勢いよく漉き舟に戻します。これを繰り返すことで、繊維が簀桁の縦方向に並び「紙の目」が出来ます。ただし、洋紙のようにはっきりとした紙の目ではない事が多いです。

繊維の絡まりが強く、使用する原料によっては薄くても強度のある紙を漉けます。均一でムラがなく、溜め漉きよりも枚数を漉けますが、技術を必要とする漉き方です。

溜め漉き(ためずき)

漉き舟に入れた和紙の紙料液を簀桁(すけた)の上に溜め、水分を自然と抜いて漉く方法。繊維の絡まりが弱いので、強度のある和紙や薄い和紙には向いていませんが、厚い和紙をつくるのに適した製法です。この製法の場合、繊維が様々な方向に絡み合うため、紙の目はできません。

まとめ

今回は、和紙の紙の目についてご紹介しましたが、和紙の世界はまだまだ奥が深いです。和紙のことをもっと深く知りたい方は、ぜひ下記の質問一覧ページをご覧ください。和紙の歴史や選び方、保管方法など、役立つ情報がたくさんあります。

和紙のよくある質問 一覧へ戻る

著者/この記事を書いた人

浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)

浅倉敏之

石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

和紙のQ&A:和紙の「裏表と見分け方」について教えて下さい。

2017年07月31日

*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

和紙には、製造過程で生まれる「表」と「裏」があります。それぞれに特徴があり、用途によって使い分けることができます。この記事では、和紙の裏表を簡単に見分ける2つのポイントをご紹介します。

和紙の裏表はなぜできる?

和紙を触ってみると、手触りの違いに気付きます。一般的に、ツルツルしている面が「表」、ザラザラしている面が「裏」になります。この違いは、和紙を乾燥させる工程で生まれます。

- 手漉き和紙の場合

干し板に張り付けて天日で乾燥させたり、金属板に張り付けて蒸気で乾燥させたりします。乾燥の際に、板や金属板と接していた面がツルツルになり、反対側がザラザラになります。ちなみに、干し板で天日乾燥させた和紙には、うっすらと木の模様が見えるようになります。

- 機械漉き和紙の場合

「ヤンキードライヤー」という面白い名前の円筒型乾燥機で乾かします。こちらも金属面に接している面がツルツルになります。

和紙の裏表の見分け方

見分け方はいくつかありますが、ここでは最も一般的な2つの方法をご紹介します。

- 手触りで確認する

最も簡単な方法です。和紙を親指を人差し指で挟んで、手触りを確かめます。そうすると片面はツルツル(表面)、もう一方はザラザラ(裏面)しているのことが分かります。

※和紙の種類によっては、表裏の差が分かりにくいものもあります。判断が付きにくい場合は、和紙をひっくり返してもう一度手触りを確認します。

- 光を当てて確認する

和紙に斜めの角度から光(自然光で十分です)を当てて、表面を観察します。

両面を比べて、表面が荒く見える方が裏面です。

※分かりにくい場合は、光の当て方や光量を調節すると良いです。

※厚さのある和紙は、比較的見分けが付きやすいです。

和紙の表面と裏面、どちらに書くべき?

一般的に、和紙に文字を書く際は、滑らかな触感の表面(ツルツル面)に書くことが多いです。墨のノリもよく、滑らかな書き心地で、美しい文字が書けます。もし印刷で使用する時も、表面を印刷面として使います。

裏面は、少しざらついた質感で、筆のタッチがダイナミックに出やすいのが特徴です。墨が少し滲むことで、味わい深い雰囲気に仕上がることもあります。そのため、あえて裏面に書くことで、独特の風合いを楽しむ方もいらっしゃいます。

とくに裏面に書いたからといって、礼儀的に失礼ということはありませんので、お好みでお選びください。もし迷った場合は、表面(ツルツル面)で書いてください。

今回の記事が、あなたが和紙を使う際の一助になれば幸いです。

和紙のよくある質問 一覧へ戻る

著者/この記事を書いた人

浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)

浅倉敏之

石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。