和紙のQ&A:和紙と洋紙のはっきりとした違いを教えて下さい。また、洋紙はなぜ酸性紙にしているのですか?

2017年07月30日

*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

日本の伝統的な紙である「和紙」と、私たちが日常的に使用する「洋紙」。この2つの紙には、見た目や質感だけでなく、その歴史や製造方法、さらには耐久性に至るまで様々な違いがあります。

この記事では和紙と洋紙の誕生から、それぞれの特性、そして洋紙がなぜ酸性紙なのかという疑問まで、詳しく解説していきます。

和紙の誕生と特徴

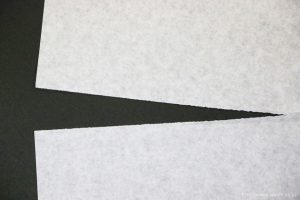

和紙の繊維

和紙の起源は、中国で生まれた麻を原料とする紙です。610年にその製紙技術が日本に伝わり、独自の発展を遂げ「和紙」が誕生しました。

中国と同様に、日本では筆と墨に適する紙が求められ、より美しく書き味のよい和紙の開発が進められました。

原料は楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)の靭皮(植物の外皮の下にある柔らかな内皮)繊維が使われています。繊維は長く強靭なため、薄くても強い紙が作れます。

洋紙の誕生と特徴

洋紙の繊維

中国で生まれた紙の製造法が西洋に伝わり、発展したものが洋紙です。西洋では印刷の需要が拡大し、安定的に高品質な紙を量産できるよう改良が進められました。

主に水性インキに適する厚みや表面の滑らかさ、にじみの少なさが求められました。

原料はパルプ(針葉樹・広葉樹の幹を原料としたもの)のほか、用途に合わせて様々な薬品が使われています。繊維は短く細いですが、1本の木から原料が多くとれるので量産に向いています。

※参考記事

和紙と洋紙の違いを比較

それぞれの文化に合わせて進化したことで、和紙と洋紙に明確な違いが生まれました。

まとめると下記のようになります。

原料

- 和紙/楮・三椏・雁皮などの植物繊維

- 洋紙/木材パルプ

紙質

- 和紙/表面は繊維が目立ち、やや荒い

- 洋紙/表面は滑らかで均一

繊維

- 和紙/長く強靭な繊維

- 洋紙/短く傷んだ繊維

量産

- 和紙/大量生産には不向き

- 洋紙/大量生産に適している

価格

- 和紙/一般的に高価

- 洋紙/比較的安価

その他

- 和紙/独特の風合いがある

- 洋紙/にじみが少なく、印刷に適している

※参考記事

なぜ洋紙は酸性紙なのか?

酸性の原因となっているのは、インクのにじみを防ぐために使用される薬品にあります。ご存知の通り酸性紙は経年により紙がボロボロになるという欠点があります。そのため、現在では改良された「中性紙」が主流となっています。

参考までに、寿命に関しては保存状態にもよりますが、

- 洋紙(酸性紙)/約50~100年

- 洋紙(中性紙)/約300~400年

- 和紙/現存する最も古いもので1300年以上

ちなみに、すべての和紙が長持ちするわけではありません。パルプを混ぜたり薬品を使ったりした和紙は、劣化が早くなります。

※参考記事

本物の和紙の特徴

本物の和紙は薬品を使用せず、繊維を出来るだけ傷めないように原料処理され漉かれています。これらの和紙は経年により原料の葉緑素がぬけ、白くなっていくことも特徴の1つ。主に、重要無形文化財や絵画の修理修復に使われています。

※参考記事

まとめ

和紙と洋紙は、それぞれ異なる文化の中で生まれ、異なるニーズに合わせて進化してきました。そのため、原料から性質、用途まで、様々な違いがあります。

弊社では、お客様の用途に合わせた様々な和紙をご提案・販売しております。和紙についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

和紙のよくある質問 一覧へ戻る

著者/この記事を書いた人

浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)

浅倉敏之

石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。