和紙のQ&A:和紙の耐久年数は何年くらいでしょうか?

2017年07月13日

*****日本の和紙について分からない事にお答えする「和紙のQ&A」*****

日本の紙づくりの歴史を伝える和紙

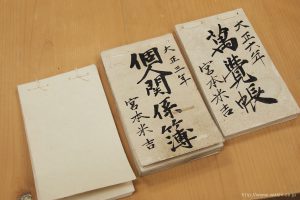

日本で最も古い和紙は何年前の物がご存知でしょうか。正解は、なんと1300年以上も前のもの。奈良の正倉院には702年(大宝2年)に和紙の戸籍用紙が収蔵されています。これは、美濃国(岐阜県南部)、筑前国(福岡県西北部)、豊前国(福岡県東半部と大分県北部)の3国で漉かれたものです。

※参考記事

和紙の耐久年数を左右するポイント

そんな事から「和紙は1000年もつ」と言われていますが、実際には全ての和紙がそれほど長持ちするわけではありません。市場には洋紙原料で作られた和紙も存在するからです。和紙の耐久年数を大きく左右するポイントは主に2つあります。

- 原料と製法

どのような原料を使用し、どのような処理を行って漉かれた和紙なのか

- 保存・使用環境

保管場所の温度、湿度、光、虫害など、また使用頻度や取り扱い方

これらの要素が複雑に絡み合い、和紙の寿命が決まります。例えば、保存状態が悪ければ、どんなに良質な和紙でも劣化が早まることもありえます。

良質な和紙は経年に強い

弊社でも取り扱っている「灰煮障子紙」使った障子は、10年経っても変色や破れがありませんでした。少なからず紫外線の影響は受けているとは思いますが、見た目の変化がないのにはビックリです。

長持ちする和紙には、主に下記の3つの特徴があります。

- 化学薬品を使っていない

和紙の繊維の傷まず強いまま

- 和紙原料100%で漉いている

洋紙原料であるパルプなどを混ぜていないこと

- 国内原料を使用している

日本の原料は強靭な繊維を持ち、品質が安定している

長期保存を想定し、原料の選定から加工方法にこだわった良質な和紙。そして良い使用環境であれば、1000年の年月にも耐えられるのです。ちなみに文化財の修理修復で使用する様な和紙は「いつ・どこで・誰が・どの様な原料を使って・どの様に処理して漉いたのか」を記録として残し、必要な時に手に入れられるようにしています。

和紙の保存の天敵

保存・使用環境はとても重要です。例えば、常に太陽光にさらされているような障子紙などは、紫外線などの影響から劣化が進みやすいといえます。

- 紫外線・赤外線

劣化が進みやすい

- 湿気・水気

カビなどの恐れがある

- 酸素

繊維の酸化を進ませる

和紙は、適切な保存方法によって、その美しさを長く保つことができます。こちらの記事では、和紙の劣化を早める主な要因と、その対策について解説しています。

和紙には、安価なお土産用から長期保存を目的としたものまで様々なものが出回っています。一概にすべてが長持ちするというわけでは無いので、用途に合わせて最適な和紙を選んで下さい。

和紙のよくある質問 一覧へ戻る

著者/この記事を書いた人

浅倉紙業株式会社(Asakurashigyo Corporation)

浅倉敏之

石川県金沢市にある明治30年(1897年)創業の和紙専門店です。自社工房で制作する染色・創作和紙をはじめ、和紙インテリア製品や和紙小物など、幅広い和紙製品を取り扱っています。お客様のご要望に合わせたオリジナル製品の企画・制作も承っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。